UNA SERPIENTE DE ORO CON UNA CORAZA DE CEMENTO.

Una katari dorada partía en dos al valle de Chuquiago. El río Choqueyapu era en realidad la razón por la que los primeros habitantes de este lugar, que hoy es la ciudad de La Paz, llegaron a asentarse. En los recodos de su indomable torrente, el tiempo había acumulado una importante cantidad de oro.

En 1548, cuando Alonzo de Mendoza y su tropa fundaron, por segunda vez (la primera fue en Laja), la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el valle ya bullía una abigarrada sociedad en la que se entremezclaban Lupacas, Pacajes, Omasuyos… entre otras culturas.

25 años después de esta segunda fundación en el actual barrio de Churubamba hubo una tercera, muy poco conocida. Y es que el Rey Felipe II había mandado, mediante Cédula Real, que en ningún poblado de las “indias” convivan españoles e indígenas, esto a consecuencia de las denuncias de abusos en contra de estos últimos.

Tocó pues fundar un reducto, una ciudad indígena en el valle que recibió el nombre de San Pedro y Santiago de Chuquiago, ubicado en la suave pendiente oeste del valle, donde ahora se asientan los barrios de San Pedro, Chijini, Cotahuma, Pasankeri… lugares que hasta hoy conservan la heredad aymara de La Paz.

El cauce del rio Choqueyapu fue el límite natural entre ambos mundos: entre la ciudad india y la ciudad blanca. Todavía en 1925, año en que Bolivia celebraba 100 años, una ordenanza municipal prohibía el ingreso de indios en el centro urbano, para no importunar con su presencia las celebraciones del centenario.

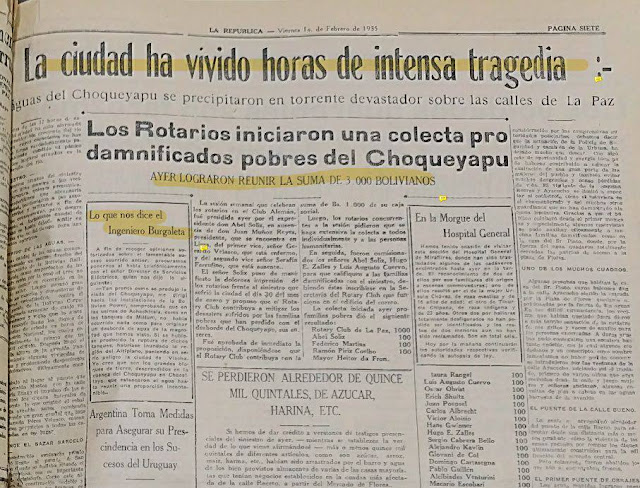

10 años más tarde, en 1935 la furia del indomable Choqueyapu venció la resistencia del dique de Chacaltaya el 30 de enero. 400 mil metros cúbicos de agua se precipitaron hacia el centro de la ciudad provocando un desastre. El torrente desbocado mató a 45 personas, arrasó barrios enteros, expuso la vulnerabilidad de una ciudad que comenzaba a crecer.

La decisión fue doblegar al río rebelde, contenerlo en un sarcófago de cemento, una bóveda que durara para siempre y que evitara nuevas desgracias. Para la época el desafío de ingeniería fue titánico.

“La prefectura y los técnicos de la Alcaldía impulsaron estudios para canalizar el Choqueyapu. Entre 1938 y 1939, ingenieros chilenos y bolivianos diseñaron el plan, pero la ejecución enfrentó obstáculos. Propietarios e inquilinos de calles como Recreo y Lanza se opusieron a las expropiaciones, argumentando que ‘no había necesidad inmediata para la apertura de la gran avenida demoliendo las casas’, según argumentaron en una carta al Presidente en 1937.Pese a la resistencia, las demoliciones avanzaron y el entubamiento absorbió el 40% del presupuesto de la Junta de Obras Públicas”, refiere el historiador Nigel Caspa en el libro conmemorativo del centenario de la Sociedad Boliviana de Cemento que pronto será presentado.

La construcción del embovedado se consolidó entre 1943 y 1947, con la firma Cristiani & Nielsen, aunque los costos de mantenimiento revelaron nuevas fragilidades. El embovedado fue la materialización de una fe en el progreso técnico -con el cemento como material central-, y una respuesta al desastre que transformó para siempre la relación de La Paz con su entorno hídrico.

Pero aún más, el embovedado sepultó también la frontera física entre la ciudad de los indios y la ciudad de los blancos y con ella al menos, en parte, la discriminación. El cemento fue un factor de cohesión de la sociedad de La Paz.